お酒は飲まなくても空間が好き、大使です。

※この記事は5,000文字を超え、いつもの5倍くらいのボリュームです。

書くことが多すぎました。

時間を要しますのでご注意ください。

ちなみに私が執筆する記事の中で一番文字数が多いです。

ぜひゆっくりとご覧くださいませ。

1853年、黒船来航と共にウイスキーは日本に伝わる。

1923年、日本初のモルトウイスキー蒸留所の建設が始まる。

ちょうど100年後...

2023年、高山市高根町に飛騨高山蒸溜所、”開校”する。

人口300人に満たない地区に新たな名所が誕生しようとしております。

標高は約930m、高山市立高根小学校へ行ってきました。

え?先生でも目指す気にでもなった?

いえいえ、先生という仕事は心底向いていないと”自負”しております。

ではなぜ高根小学校に来たのか。

正確には”旧”高根小学校です。

ありがたいことに舩坂酒造の有巣社長から招待していただき、この場所を見学させていただくことができました。

その様子をお伝えしていきます。(珍しく長いですが、絶対見てほしいな)

HIDA TAKAYAMA DISTILLERY

DISTILLERYとは蒸留所を意味します。

飛騨高山蒸留所へやってきました。

なんということでしょう。(ビ〇ォー〇フター的に)

そう、旧高根小学校は今、ウイスキーの蒸留所に変わったのです。

その飛騨高山蒸溜所へ招待していただき、案内していただいたのでその様子をお伝えしていこうと思います。

ロゴがオシャレ。

飛騨の「飛」と、四方を山で囲まれている「土地」を表しています。

東京オリンピックにも関わったデザイナーが担当したそうです。

「こんにちは、いらっしゃい」

ウイスキーキャットのチャシャ。

ウイスキーキャットとは、スコットランド地方のウイスキーやビールメーカーで害獣駆除目的で”雇われている”猫のこと。

原料の大麦はネズミや鳥の餌になってしまうらしく。

駆除剤は大麦の香りを損なったりするためなどで食品衛生的には使えない。

そのため猫が”害獣駆除従業員”として雇われているわけです。(名簿にも載っていたそう)

しかし、ここは日本。

人間以外の従業員は物理的にもちろん雇うことはできず。

富山県の彫り師が彫ってくれたそうです。

チェシャの由来は...

飛騨高山蒸留所オーナーは有巣(アリス)さん。

フフフ...

まずは校内を丁寧に解説してくれます。

教室の扉を開ければこの光景。

樽が寝そべっている姿は圧巻&異様である。

未成年が学習していたこの場所が、時を経て未成年が飲めない嗜好品を製造する工場になった。

もちろん当時の人は想像の片隅にもなかったでしょう。

樽はアメリカから直輸入。

空っぽ樽でもトラックから下ろすのはなかなか大変だそう。(もちろんフォークリフトは使うそうですが、フォークリフトの手が入るまでの移動が大変)

右側がアメリカから輸入した樽。

左側は飛騨高山の木工所が作成した新品の樽。

こうして比べてみると当たり前ですがだいぶ違いますね。

高山の木工所が作った樽は特殊な工法で作られているそうで、アメリカのとは全く違う。

新品の樽で作ったウイスキーはフレッシュな香りがして良さそうですね。

ちなみにこの樽に詰めて3年間寝かせます。

ジャパニーズウイスキーと呼べるには少なくとも3年の熟成が必要なのです。

さぁさぁ、校内探検にいくぅ!

高根小学校は2007年(平成19年)に閉校。

その後は有志の人たちが定期的に校内の掃除をしていたそうです。

取り壊しの話もあったそうなのですが、学び舎ではなくなった場所だとしても、この町の人たちのこの学校への想いが伝わってきますよね。

当たり前だがいくつかの教室がある。

教室の数だけ黒板がある。

この教室は黒板に蒸留の流れを描き、来場者への説明用で使っている。

チョークで書くとエモいな~。

黒板とチョークの組み合わせって今の学校ではそんなにないみたいですね。

なんでなくなっていくんでしょうか。

別になくさなくてもいい気はします。

違いってチョークの粉が落ちるか落ちないかじゃないでしょうか。

麦汁の搾りカスは捨てるのではなく、近くの飛騨牛を育てる農場へ提供。

親牛が食べ、子牛が生まれ、その牛を我々がありがたく食べる。

「ウイスキーに合う飛騨牛が誕生するかもね~」と有巣さんは言います。

地域循環がすごいですね。

この学校にいれば樽が横たわる光景にも慣れてくる。

小さな教室はドアを開けるとウイスキーの香りがブワっと嗅覚を襲います。

良い香りだ~

お酒の香りって秒でお酒飲みたくなりますよね。

ハイボール飲んでウィー!!!!!

ってやりたいですね。

あああああ

古い。笑

樽を貯蔵してある教室を出れば、なんてことない学校です。

階段から入ってくる木漏れ日には、

「あ~、懐かしい。」

って思わず呟いてしまう。

蒸留所を見に来たのか、廃校見学をしに来たのかよく分からなくなります。

両方なんですけどね笑

水道の蛇口って上に向けましたよね。

いつの時代も変わらないです。

理科室に入っていく。

有巣社長曰く、

「原酒をブレンドできるような酒好きにとってたまらない空間にしたい」と。

たしかにコーヒーでもそうですが、その道を究めたい人って「ブレンドする」っていう行為は夢でもあります。

それが自分の手で実現することができる。夢のようだ。

お話を聞いているとドンドン素敵な案が出てくる有巣社長。

きっと現場で生まれる化学変化っていうのを大事にしているのかもしれない。

そして楽しみにしているのかも。

じゃないとここまで思い切ったことはできないしここまで自信を持って紹介することはできないと思います。

どの窓からも平等に光が入ってきます。

この年齢になって感じるのかは分かりませんが、学校ってこんなに素敵な空間だったっけ?

そろそろお気づきでしょうが、今のところ学校の見学がメインです。笑

それでもすごく充実している。

この学校には有巣社長、舩坂酒造、応援している人たちの夢がたくさん詰まっている。

そこを見させていただいているという事がとても尊い。

真っ直ぐに延びた廊下を歩く。

誰もいなくなった学校の廊下を自分の足音だけが響く。

そっか、廃校だった。と冷静になる。

よみがえる記憶。

背が伸びて目線が高くなってから眺める教室の景色は少し違って見える。

置き勉してたな~

廃校活用って難しいけども、これからは当たり前のように増えてくる。

新しいビジネスモデルとして飛騨高山蒸留所はこの先も続いていくのか。

学校では教えてくれないことを、今、廃校で学んでいる。

モリモリのチョーク。

黒板消しのこと、ラーフルって言うんですよ。知ってました?

2007年閉校時に書かれた文字が今もまだ残っている。

黒板に書かれた文字ってこんなに綺麗に残るんですね。

すごくビックリしました。

閉校式

この文字を見れることもそうそうない。

閉校式に参加した人はもっともっと少ない。

寂しさもあるが、高根小学校は希望に包まれたわけです。

2007年3月24日に閉校。

2023年3月25日、飛騨高山蒸溜所が「開校」しました。

有巣社長、粋なことをしらはるわ。

ジャパニーズウイスキーの熟成には3年という時間を要するため、そこまでの時間をかけて校内外を改装していくそう。

ここは夜ともなれば灯りがなくなる。

逆を言えば星がとても綺麗なのだ。

星を見ながら音もない世界で、ウイスキーを嗜む。

最高の贅沢ができる空間が出来上がるかもしれない。

この廊下で雑巾がけレースができるといいよね。

教室の壁の下に小さな小窓があるけど、私の小学校にもあったっけ?

あったような気もするけど、今になると何のための小窓か分からない。

当時も分からなかったけど。

大人になってから気が付くことってたくさんある。

学ぶこともたくさんある。

だから子供たちよ、大人になることを恐れないでくれ。

楽しいことはたくさんある。というか自分で見つけるのだ。

最後に案内していただいたのは、音楽室。

音楽やっていた人はすぐ分かるかもしれないけど、

天井の形状が面白すぎる。

すこしでも表面積を増やし、吸音をしている。

が、ここは相当田舎。

窓からは民家など見えない。

そんな環境でこれほどまでに整った防音環境は必要なのか。

ここからの解説ですが気になる人は私に聞いてください。

写真で見ても驚きの天井だが、実際に見てみると造形美に圧倒されます。

鍵盤ハーモニカ嫌いだったな~

そもそもあんまり楽器が好きじゃない。

未だに楽譜も読めない。

音楽の時間嫌いだったなぁ~

って何となく思い出した。

当時勉強ができなくても、楽器が触れなくても、絵が描けなくても大人になれたな。

なんか学校に来たってだけでそれだけでエモい気持ちになる。

そう、この部屋までは...

さて、今日のメインディッシュへ行ってみようか。

この先は、ものすごい空間です。

所詮iPhoneのカメラでは伝わらないかも。

モルトである。

一袋で1トンあるらしい。

愛車のロッキーとほぼ同じ重さです。

って考えると今の車って軽いですね。

至る所が樹脂パーツですからね。

大きさを変えてモルトを粉砕。

こうして見せていただけると工場見学感が増します。

一番右側なんてのは粉です。(あ、あやしい...)

違いは一目瞭然。

さて、本丸である体育館へ。

ラスボス感。

うわぁぁぁぁぁぁぁぁぁ...エゲツナイ。

私の語彙力ではこの空間を上手く文章化できない。

有巣社長すみません。

本当にかっこよすぎて笑

本当にすごすぎて、非現実すぎて。

ただただ、「すごい」という言葉を連発していたこと、それだけは明確に覚えている。

ウイスキー製造の最前線なのでもちろん体育館に入ると汗臭さではなく、ウイスキーの心地良い香りが体を纏う。

上にあるキャットウォークにも上がらせていただけた。

マジで言語化できないこの空間。

なんでもすべての工程をこうして見られるのは非常に珍しいとのこと。

確かに蒸留所やこういう製造現場は部屋ごともしくは建物ごとに分かれているイメージがあります。

55年目の建物ではあるが内部のシステムはほとんど最新機械化。

もうこの空間だけで情報量が多くて頭の中がパニックです。

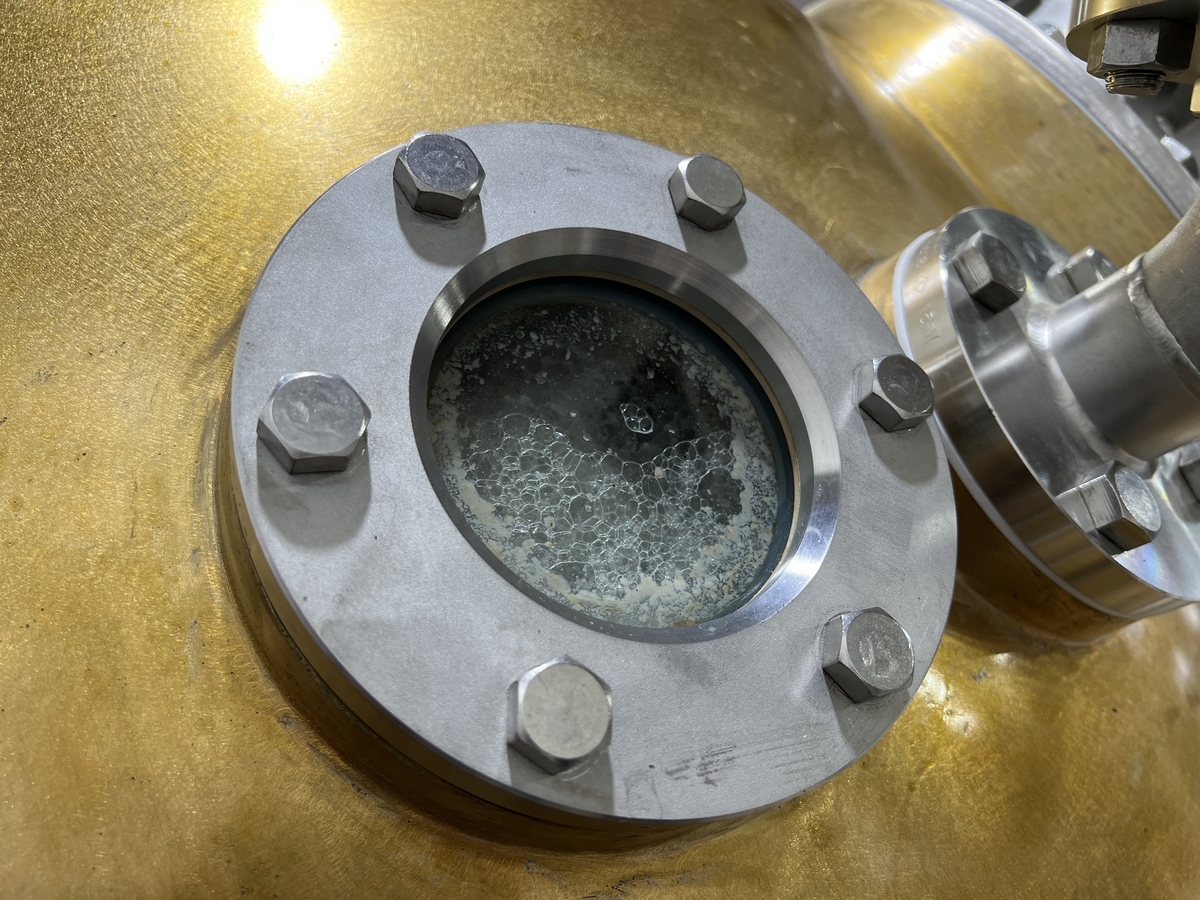

ほらほら、製造途中のウイスキーが上から見えます。

プクプクプクプク...

生きてます。

これは日本酒も同じですね。

有巣社長、ポットスチルでしたっけ?笑

すごく高温なのでこの高さにいても熱を感じる。

ブクブクブクブク...

上がってくる泡を上へいかせないように調整。

ここは完全に手作業です。

蒸気をここで取り出し、最終工程へいくのです。

ブクブクブクブク...

この近さまで来ると結構熱い...

ただこの日は9℃くらいだったので心地良かった笑

マジでイカツイ。

カッコよすぎるな~

惚れます。

なんか本当に貴重な体験をさせていただいた。

というか価値のあるものを見せていただいた。

有巣社長とパシャリしていただいた。

今回、誰か一緒に見学するのかな?と思って行ったんだけれど、私しかいなくて驚いた。

本当に忙しい方なので私のために時間を使っていただけたのが嬉しくもあり、申し訳なくなった。

だけど最高の場所を見せていただいた。

本当にありがとうございます。

お礼にこんなブログではありますが心を込めて書かせていただきました。

番外編として校舎の裏にある高根第二ダムを一緒に見入っていただきました。

正直圧巻の一言。

中空重力式コンクリートダムという型式で、全国でも数えるくらいに珍しい。

実は飛騨高山蒸溜所、このダムでも何やら...

この高根第二ダムは中が空洞になっているんです。

その空洞は年間を通じて気温が12℃~15℃、湿度が90%と安定している。

ウイスキーの入った樽をこのダムの中に入れて貯蔵・熟成もしているのです。

それはダムを管理する中部電力との物語も付いてくる。

心がホッコリするのだ。

ダム貯蔵のウイスキーと校舎貯蔵のウイスキー。

将来的な味の違いが非常に気になります。

惜しまれつつも廃校への道を避けられなかった高根小学校。

しかし廃校になってからも有志の方がボランティアで清掃を定期的に行いその綺麗さを維持してきました。

そして今年。

ウイスキーの蒸留所として。

当時の誰もが想像しなかった今になった。

2007年3月24日閉校式

この先の未来、学校の行事史上一番寂しい式を開催しなければならない学校が必ず増えてくる。

その運命を歩んだ小学校の復活をこの目で見ることができた。

かなり胸アツである。

飛騨高山蒸溜所が作るジャパニーズウイスキーは先述の通り3年の熟成が必要である。

でもこの蒸留所のウイスキーが3年間飲めないのではなくて、ジャパニーズウイスキーとして飲めないだけ。

飛騨高山蒸溜所が手がけたウイスキー(商品)が近い将来飛騨高山のお店や舩坂酒造で飲めることになるでしょう。

ものすごく楽しみだ。

今後の飛騨高山蒸溜所の歩む姿をじっくり見て行きたいと思います。

有巣社長!

お忙しい中本当にありがとうございました。

心より繁栄を願っております。

こちらのイベント?で飛騨高山蒸留所へ行けるプランがあります。

直近ですが10月の話になってしまいますが、平日はまだ空きがあるそうです。

厳しい冬がくるので見学ができるのは恐らく10月までです。

ぜひぜひぜひ、見学会に参加してみてください。

さらにさらに、このイベントはシャトルバスで行くことができるので足がなくても大丈夫なんです。

上のバナーを開いて確認してみてください!

・飛騨高山蒸留所 ↓

・舩坂酒造店 ↓